Все это была важная и нужная работа. Особый счет нам предъявляли восстановители разрушенных мостов.

За несколько лет мы накопили в дипломных проектах богатейший и очень интересный для нас материал. Помню, что особенно оригинальными были два детально разработанных проекта мощных подъемников. Их практический смысл был бесспорен. С помощью этих фермоподъемников взорванные пролетные строения мостов поднимались на прежнюю высоту. А таких мостов в то время в стране было еще немало.

Было бы преступно держать под спудом собранный материал, не обработать, не обнародовать. Мы засели за работу и довели ее до конца, несмотря на все трудности и сложность задачи, в сравнительно короткий срок. Транспорт получил обширное трехтомное руководство по восстановлению взорванных мостов. Этим я в большой мере обязан моим сотрудникам — инженерам А. А. Московенко, Г. М. Тубянскому, В. Н. Тацитову, А. М. Дамскому, В. Г. Леонтовичу, В. Н. Ярину, Н. И. Галко, А. И. Гончаревичу, Н. Д. Жудину и другим. Большинство из них — мои недавние ученики. В составлении многих чертежей для атласа активно участвовали студенты Киевского политехнического института, работавшие с полной самоотверженностью и за более чем скромное вознаграждение. Из числа этих студентов назову Казючица, Манасевича, Герасимова, Полухтовича, Дунаева, Яцыну, Кильчинского, Линовича, Новосельского, Бондаренко, Трея, Шолохова, Сучкова, Телуха, Нешта и Эрлиха. Каждая из этих фамилий вызывает у меня в памяти воспоминания о молодых людях, для которых мостостроение было не случайно избранной профессией, а настоящим жизненным призванием. Многие из них сейчас сами ведают кафедрами в высших учебных заведениях, передают свой опыт и знания молодому поколению. В этой преемственности — неиссякаемая сила жизни.

Скажу попутно: я всегда любил работать с молодежью, свободной от косности и рутинерства, часто свойственных так называемым признанным специалистам тех времен. На протяжении десятков лет моими неизменными помощниками в работе над проектами и соавторами учебников были студенты и молодые инженеры. С каждым годом разница в возрасте между нами увеличивалась: я старился, а в чертежных и аудиториях все так же цвела и бурлила молодость. В молодежи меня всегда привлекали ее любовь к труду, искание новых, еще не изведанных путей, готовность дерзать и смело рисковать.

Но вернемся к трехтомному руководству, о котором я начал рассказывать.

Работая над ним, я и на этот раз следовал своему старому испытанному правилу — не полагаться только на себя, на свой опыт, на свои знания. В руководстве был обобщен опыт многих бывших и нынешних моих студентов-дипломантов, сюда вошло все ценное из того, что я отыскал при изучении архивов управления Юго-Западных железных дорог, строительных организаций, железнодорожных батальонов. В том, что сделали они, я часто находил отражение и развитие своих идей, но уже проверенных жизнью, реализованных. Да, жизнь учила, что только при таком взаимном обогащении возможно дальнейшее развитие любой отрасли техники.

На той же основе родились и другие мои труды того периода: «Разборные железные мосты», новое расширенное издание таблиц для расчета мостов, пособие для составления эскизных проектов мостов с атласом чертежей каменных устоев и быков и другие. Я считал недопустимым переиздавать свои старые книги, не оглядываясь на то, как за это время ушли вперед и жизнь и наука. Поэтому, выпуская совместно с моим талантливым и любимым учеником Б. Н. Горбуновым новое издание курса «Железных мостов», мы не только расширили его, но основательно переработали в нем все изжитое, устаревшее и обогатили всем новым и передовым.

В дореволюционное время при проектировании мостов основное внимание уделяли прочности мостовых конструкций и не задумывались над трудоемкостью и условиями изготовления этих конструкций на заводе. Удобство клепки узлов, упрощение их сборки на заводе и затем на монтаже не интересовали проектировщика. Между тем неудачное расположение монтажных стыков, неудобные заклепочные соединения в узлах значительно затрудняли и удорожали производство. К чему это приводило на практике, можно показать на следующем типичном случае. На Сибирской железной дороге во время сильных морозов строился большой мост через Енисей. Постановка некоторых заклепок в опорных узлах ферм была связана с большими трудностями. Рабочий с поддержкой вынужден был пролезать через узкий люк внутрь узловой коробки, закрытой со всех сторон. В ней было настолько тесно, что рабочему приходилось сбрасывать с себя всю теплую одежду. На дворе стоял свирепый мороз, и чтобы рабочий не коченел, пока продолжалась клепка, его поили водкой.

С такими варварскими методами труда, с таким пренебрежением к человеку, граничащим с преступлением, надо было покончить. И в новом изданий нашего курса железных мостов мы излагали и отстаивали совершенно новый метод рационального проектирования, основанный на разложении мостовых конструкций на укрупненные монтажные элементы, полностью изготовляемые на заводе. В результате постройка моста могла теперь обойтись дешевле и требовала значительно меньше времени. Превосходство этого нового метода сразу же стало настолько очевидным, что он быстро завоевал признание и, как говорится, вошел в жизнь. Его горячо приветствовали рабочие. И это понятно: труд их намного облегчался и упрощался. А мы с радостью сознавали, что наш учебник сыграл не последнюю роль в утверждении и победе передового метода. Он распространился не только на практике, но и в студенческих дипломных работах и в нашем и в других институтах.

Я добивался всеми возможными способами, чтобы для моих студентов создание проекта будущего моста представлялось не отвлеченной умозрительной задачей, а чтобы они уже сейчас, в годы учения, умели видеть мост в работе, в действии, под разной нагрузкой, чтобы имели наглядное представление о разных системах ферм, различных видах балок. С этой целью я, в частности, построил для своей кафедры мостов в Киевском политехническом институте крупную модель моста для экспериментального изучения разных вопросов. Две стальные фермы этой модели имели пролет в 15 метров, рассчитана она была на стотонный груз, приложенный посредине пролета. Модель была так сконструирована, что имелась возможность измерять напряжения и деформации при любом положении нагрузки, создавать различные системы решеток ферм, а соединения поперечных балок с фермами делать самыми разнообразными.

Без преувеличения могу сказать, что мысль создать эту, необычную в институтской практике, модель была счастливой мыслью. Знания студентов стали более прочными и глубокими, и, готовя свой дипломный проект моста, они не раз и не два проверяли свои идеи и расчеты на этой модели и, как у нас шутя говорили, часто «советовались с ней». А многочисленные измерения, проведенные на модели студентами, помогли уяснить много важных тем и технических вопросов, важных для науки и для практики.

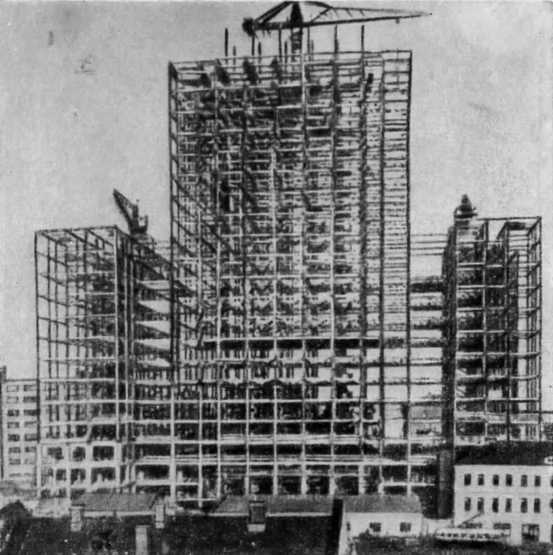

Молодая Советская республика все заметнее набирала силы, все смелее шагала вперед. Чтобы почувствовать это, стоило взглянуть хотя бы на строительство мостов. Только у нас на Днепре, в районе Киева, хватало работы для моей кафедры, для всех наших дипломантов. В период с 1925 по 1927 год в Киеве на очереди стоял вопрос о новых мостах через Днепр, как железнодорожных, так и гужевых. Допоздна кипела работа у нас в чертежной. Здесь студенты вместе со мной решали сложные задачи. В два-три года мы спроектировали ряд вариантов городского моста от Почтовой площади около пароходных пристаней на Труханов остров и другие.

Но мы не довольствовались работой только на «свой» Днепр и старались принять активное участие в строительстве мостов и в других концах страны. Когда в Нижнем Новгороде был объявлен конкурс на составление проекта большого городского моста через Оку, мы немедленно отозвались. Для участия в этом конкурсе я образовал бригаду из двух молодых и энергичных инженеров-мостовиков и одного архитектора, которая под моим руководством разработала проект моста в двух вариантах.

Патон Евгений Оскарович

ВОСПОМИНАНИЯ

(Литературная запись Юрия Буряковского)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МЕСТО В ЖИЗНИ

1 ВЫБОР ПУТИ

Я родился в 1870 году в семье русского консула в Ницце, бывшего гвардейского полковника Оскара Петровича Патона. Это был год, когда разразилась франко-прусская война. Где-то вдали от Средиземного моря в бессмысленной бойне за чужие интересы гибли сотни тысяч простых людей, а здесь, под лазурным небом прекрасного юга, безмятежно шумело море, цвели оливы и апельсины, магнолии и миндаль, раскачивались могучие кроны эвкалиптов, круглый год стояла теплынь и круглый год благоухали великолепные цветы…

Тут, в Ницце, в главном городе департамента Приморские Альпы, на самом модном и изысканном курорте французской и всей прочей европейской знати, все вокруг располагало к праздности, лени, прожиганию жизни. С детских лет я видел на улицах и набережных Ниццы толпы разодетых бездельников, богачей и кутил всех национальностей, напропалую соривших деньгами и жаждавших необычных развлечений и «острых ощущений». Блеск и роскошь окружающей жизни как бы говорили: чтобы так жить — нужны деньги, много денег, а для их добывания нет запретных средств и путей. Учись у немногих счастливцев находить свое место под солнцем, не брезгай ничем, помни, что в этом мире человек человеку волк! Уже в зрелые годы мне приходилось встречать в Ницце среди приезжих и таких своих соотечественников, которые больше всего боялись, что их примут за русских, и во всем старались походить на «европейцев».

В стенах нашего дома шла другая жизнь.

Уже много лет мой отец жил на чужбине и часто признавался домашним в острой тоске по родине. Он опасался, как бы его дети, родившиеся за границей, не выросли иностранцами, людьми без роду и племени, как бы не схватили они прилипчивую отвратительную болезнь, гораздо более опасную, чем все известные хвори: страсть к наживе, к праздному ничегонеделанию. Он считал очень полезным родной воздух и часто на лето отсылал нас вместе с матерью в Россию. Впоследствии, в мои студенческие годы, отец был искренне доволен тем, что я отбывал в России воинскую повинность.

Я и любил и побаивался отца. Это был суровый, немногословный человек, скупой на внешние проявления чувств, но в действительности отзывчивый и сердечный. В семье царила строгая дисциплина. Нас, детей, в семье было семеро — пять братьев и две сестры. Больше всего отец не терпел лени и праздности. Девочкам еще давались поблажки, но с мальчиков в семье спрашивали по всей строгости. Отец требовал, чтобы дома все говорили между собой по-русски, но он же настоял, чтобы все мы, кроме родного языка, изучили еще французский, английский и немецкий. За это я был благодарен отцу и через десятки лет.

До поступления в гимназию я, как и все братья и сестры, занимался дома с приходящими учителями. Уроки давались мне легко, хотелось скорее покончить с ними — ведь рядом играло под солнцем вечно живое, вечно изменчивое, ласковое и в то же время загадочное, таинственное море. Воспоминания о детстве для меня на всю жизнь связаны с морем, с шумом прибоя, с редкой красоты восходами и закатами солнца.

Как и полагалось мальчику, родившемуся под шум прибоя, я помышлял только о морской службе и во сне и наяву видел себя с подзорной трубой в руках на капитанском мостике океанского огромного корабля. Мать моя, Екатерина Дмитриевна, добродушно посмеивалась, когда я делился с ней своими детскими мечтаниями. Еще бы, все мальчуганы здесь будущие храбрые флотоводцы и бесстрашные покорители морей и океанов! О чем еще помышлять мальчику в такие годы в приморском городе? Я целовал руку матери и убегал к своим игрушечным яхтам и фрегатам…

Мог ли я знать тогда, что мать уже давно избрала для меня более прозаическое, но и более блестящее, с ее точки зрения, будущее?

С годами я стал замечать, что иногда при моем появлении в гостиной мать и отец обрывают подозрительно громкий разговор и поспешно отсылают меня из комнаты. Но однажды спор все же разгорелся в моем присутствии.

Мать хотела видеть своих детей в будущем «самостоятельными людьми», на которых работали бы другие. Конечно, она желала детям добра, но на то, в чем заключается это добро, у нее были свои взгляды.

Служить где-то чиновником, годами ждать прибавки жалованья? Нет, такой удел не для ее детей. Даже страшно подумать о таком прозябании. Дочери выйдут замуж, сделают хорошие партии, а сыновья… Сыновья должны стать гвардейскими офицерами, людьми при дворе, помещиками. В общем она стояла за аристократическую карьеру.

— Пойми же, — твердила мать отцу, — наш святой долг перед детьми — заранее обеспечить им преуспевание и высокое положение.

Отцу мало улыбались подобные планы. Роль помещика ему всегда претила, а его имение в Новгородской губернии было уже не раз заложено и перезаложено. Прослужив до сорока лет в армии, он, военный инженер, хорошо знал, что такое «царская служба» в тогдашней России. Отец тоже хотел видеть своих детей независимыми, но чтобы независимость эта основывалась не на паразитизме, а на своем собственном месте в жизни, завоеванном честным трудом.

Мать, не без оснований, считала, что материальные дела семьи можно было бы легко поправить, если бы не строптивый и гордый характер отца, его нежелание и неумение ладить с петербургским начальством, с министром, с двором. Она полагала, что стоило бы отцу умерить свою гордыню, и тогда бы нашлось для него кое-что получше, чем место консула в курортном городе. А вместе с повышением в должности пришли бы и деньги, столько денег, чтобы можно было привести в порядок дела в захиревшем и разоренном имении. И если муж не может, не хочет переломить себя, почему дети должны страдать из-за этого?

Мать сумела частично настоять на своем: всех нас — пятерых мальчиков — записали в пажеский корпус. Правда, победа ее была неполной, только двоих из нас, самых старших, отец действительно отправил в Петербург в пажеский корпус. Но зато хоть за них мать теперь была спокойна: она считала, что это верный путь к блестящей карьере. Меня же и остальных братьев отец отдал в гимназию.

Учились мы в Штутгарте. Отец полагал, что в немецких гимназиях преподавание поставлено основательнее, чем во французских. Вместе с нами в Штутгарт пришлось переехать и матери. В реальной гимназии, куда меня определили сразу в седьмой класс, директором был математик, и основное внимание уделялось точным наукам. Мне приходилось много и упорно работать, чтобы догнать своих соучеников. Немало крови испортила мне латынь, которую в гимназии начинали изучать с четвертого класса. Но я уже умел сидеть за рабочим столом столько, сколько нужно было, чтобы потом не краснеть перед собой и товарищами, и одолел латынь.

Мать недолго пробыла с нами в Штутгарте: ей пришлось по делам уехать в Россию, что-то улаживать и как-то распутывать бесконечные неурядицы с имением.

Переехать в пансионат для иностранцев я и мои братья отказались. Скучный педантизм воспитателей, жизнь по ранжиру и кондуиту, придирки «педелей» к каждому пустяку были нам не по нраву. Мы предпочитали свободу.

В воскресные дни и в праздник троицы, пешком или на велосипедах, мы забирались в Шварцвальдские леса. Какое это было наслаждение — бродить в горных лесах, устраивать ночевки на каменистом берегу ворчливой речки, раскладывать костер и чувствовать себя независимым, свободным, вольной птицей!

Лежа на спине, лицом к крупным летним звездам, я далеко уносился в мечтах.

Еще год — и прощай школьная скамья! Спасибо отцу за то, что спас меня от карьеры старших братьев. Кем же я стану? Конечно, инженером-строителем, это давно и твердо решено. Отец даже не знает, наверно, что я навсегда запомнил его рассказы об известных русских инженерах, из которых он многих знал лично. Строить, создавать. на радость людям, — что может быть прекраснее и увлекательнее? Мне вспоминались нищие деревушки Белоруссии, где я бывал несколько раз, ее горбатые разбитые дороги, захолустные, бедные города. Ох, как там нужны люди, смелые, энергичные, знающие!

Мягко лучился над Шварцвальдом свет далеких звезд, весело трещал костер, и в такую минуту я казался самому себе богатырем, которому все по плечу. Скорее бы только вырасти, скорее бы в жизнь, скорее получить высшее образование…

Но мне не удалось через год проститься со школой. Отца перевели консулом в Бреславль, туда же переехала с ним часть нашей семьи, в том числе и я. На этот раз в школе директором был заядлый лингвист, и в ней процветали языки. К их знанию предъявлялись драконовские требования.

— Я лучше потеряю год, — объявил я отцу, — но догоню товарищей. Учиться как-нибудь не хочу. Без отличного знания языков настоящего инженера из меня не выйдет.

Отец внимательно посмотрел на меня:

— Инженера? Ты об этом мечтаешь?

— Нет, Женя, — вмешалась мать, — дорога старших братьев — это и твоя дорога. Мы с отцом уже побеспокоимся, чтобы ты не знал в жизни нужды.

— А я, как ты давно знаешь, за то, чтобы мальчики сами выбирали себе дорогу, лишь бы из них был прок, — ответил вместо меня отец. — И тебя, Евгений, неволить не стану, — продолжал он, обращаясь ко мне. — Запомни одно — хочу, чтобы из тебя вышел серьезный человек, чтобы ты нужен был еще кому-нибудь, кроме самого себя и своих родителей.

Я благодарно сжал отцовскую руку.

— Я очень рад, что мне не нужно будет поступать против вашей воли.

Отныне передо мною открывалась возможность самому прокладывать себе путь.

Но раньше нужно было закончить гимназию.

На карманные деньги, которые мне выдавал отец, я нанял репетитора по языкам. На моей книжной полке появились английские, немецкие и французские классики в оригиналах. Все реже приходилось обращаться к словарям, и скоро я сравнялся в знаниях с остальными питомцами гимназии. Я закончил ее осенью 1888 года одним из первых учеников.

— Теперь я знаю, что дает самую большую радость, — в минуту откровенности говорил я отцу. — Это умение поставить себе пусть маленькую, но самостоятельную цель и упорно добиваться ее достижения.

— Пусть это будет всегда твоим правилом, Евгений, — ответил мне отец. — Вырастешь, появятся и большие цели.

В последнем классе гимназии я удивлялся тому, что некоторые из моих товарищей до сих пор колеблются в выборе будущей профессии. Что касается меня, то мой выбор был сделан твердо: я буду строить мосты.

— Почему же именно мосты? — спрашивали меня товарищи.

Я охотно отвечал на этот вопрос.

— Есть две причины. Первая — личная. Мне нравятся точные науки не сами по себе, а возможность их применения на практике. Абстрактные числа и формулы — не для меня. Другое дело — увидеть эти формулы и ряды цифр воплощенными в строительных конструкциях. А мосты — один из самых интересных видов таких конструкций.

— Хорошо. А какая же вторая причина? — допытывались товарищи.

— А вот какая. В России, на моей родине, сейчас идет большое строительство железных дорог. Взгляните на карту. Тысячи больших и малых рек! К тому времени, когда я закончу институт, каждый знающий мостовик будет у нас в России очень нужным человеком. Теперь понятно?

— Да, понятно. Счастливый ты человек, Женя!

С этим я был вполне согласен. Знать, чего ты хочешь достичь в жизни, — большое счастье.

2. С МЫСЛЬЮ О РОДИНЕ

Осенью 1888 года я поступил на инженерно-строительный факультет Дрезденского политехнического института. Я был тогда рослым, плечистым и физически сильным юношей с большим запасом энергии и сил.

На первом же курсе я выработал твердые правила жизни и поведения и дал самому себе слово не отступать от них. Я не делил лекций на важные и второстепенные и не позволял себе пропускать ни одной из них, вел подробные записи-конспекты. Многие студенты пренебрегали графическими работами («скука, возня!»), я старался выполнять их строго по расписанию. Чтобы побывать лишний раз с экскурсией на заводе или каком-либо строительстве, я охотно отказывался от любого удовольствия. С большим увлечением работал в студенческом инженерном кружке. Читал я запоем и дома и в публичной Дрезденской библиотеке. Я старался не ограничиваться рамками учебных программ, расширять свои знания. Вежливо, но твердо отклонял приглашения принять участие в студенческих попойках.

Меня мало беспокоили косые взгляды некоторых сокурсников. Скоро мне стали передавать такие их отзывы о моей персоне:

— Чудак какой-то… Видно, одолела его тоска и преждевременная старость. А ведь в жизни немецких буршей столько удовольствий! На первом, а то и на втором курсе сам бог велел не слишком утруждать себя.

С не меньшим удивлением, чем они ко мне, присматривался к немецким буршам и я. Живя во Франции, я столько слышал о немецкой аккуратности и добросовестности. Но эти достоинства я находил далеко не у всех студентов.

«Что же это такое? — раздумывал я. — Глупые, скандальные дуэли, возведенные в доблесть… Выпивки, дебоши до утра, кичливые манеры, прусская петушиная гордость своим «корпоративным духом».

И я решил про себя: «Черт с ними, я здесь, чтобы учиться, а эти шалопаи, если это так уж им нравится, пусть дырявят друг друга своими опереточными шпагами».

Вернувшись с первых студенческих каникул, я как-то разговорился с одним из таких студентов. Я рассказал ему, что во время вакаций ездил в Россию, усердно трудился там все лето и сдал в Новозыбковской гимназии экзамен на русский аттестат зрелости.

— Нашли чем заниматься! И зачем это вам? Что там, поволочиться не за кем было?

Я молча отвернулся и отошел в сторону. Не объяснять же было этому повесе, что впереди у меня заветная цель — диплом русского инженера. Я вынужден пока жить и учиться за границей, но как только закончу образование, вернусь на родину и к немецкому диплому постараюсь присоединить диплом русский.

Званием русского инженера я гордился заранее, хотя все, что мне внушали в Германии о русской науке, должно было бы умалить это звание в моих глазах. Если верить тогдашним немецким техническим журналам, то получалось, что русская наука — это провинциальная глухомань, а мостовики на моей родине отстали от Европы на добрую сотню лет. В России, дескать, инженерная мысль пребывает в самом младенческом состоянии. Если же изредка она и создает в железнодорожном строительстве что-нибудь стоящее, то все это не свое, не оригинальное, а заимствованное у премудрых иностранных учителей. Русским мостовикам отводилась незавидная роль подражателей, да и то довольно ленивых. Подобная же ирония сквозила и в лекциях дрезденских профессоров. Послушать их, так могло показаться, что на немецкой границе с Россией чуть ли не обрываются рельсовые пути.

С каждым годом я все меньше принимал на веру все эти высокомерные статьи и речи. Правда, в России позже, чем в некоторых других странах, развернулось крупное железнодорожное строительство. Но, начав его позже других, Россия не только быстро догнала Европу, но и во многом опередила ее. До меня доходили только отрывочные, случайные сведения, но и они начисто опровергали утверждения немецких и английских журналов.

Еще от своего отца я впервые услышал о замечательном русском инженере Станиславе Валериановиче Кербедзе, которого отец хорошо знал по совместной службе. Построенный Кербедзом в 1850 году в Петербурге Николаевский мост через Неву с разводной частью для пропуска судов был не только одним из самых замечательных и красивых сооружений того времени, но и первым таким большим мостом с чугунным арками.

— А через два года, — рассказывал мне отец, — Кербедз, проектируя мост для Варшавской железной дороги, впервые не только в России, но и во всей Европе, применил железные решетчатые фермы значительного пролета на мосте в Дирмау на Висле. В дальнейшем Кербедз не раз оказывался победителем в соревновании с иностранными инженерами — проектировщиками мостов, его смелая мысль опережала их в теории и в практике.

Вскоре я узнал и о Дмитрии Ивановиче Журавском и о Николае Аполлоновиче Белелюбском. Из тех смутных сведений о первом из них, которые дошли до меня в то время, я понял самое главное: русский инженер Журавский впервые в мире, в середине XIX века, подвел серьезную теоретическую основу под практику строительства железнодорожных мостов, создал первый научный метод расчета ферм. И не только раз работал теорию, но и блестяще применил ее при постройке всех мостов Петербургско-Московской железной дороги. Прославленные иностранные специалисты не раз потом обращались к теоретическим трудам и практическому опыту талантливого русского инженера и ученого и многое заимствовали у него.

О Н. А. Белелюбском я знал тогда только как об авторе проекта Сызранского балочного железнодорожного моста через Волгу. Но уже один этот мост поразил мое воображение. Его тринадцать пролетов с фермами многораскосной системы имели общую протяженность в полтора километра! Во всей Европе не было ему равного по длине. Это выдающееся инженерное сооружение свидетельствовало о смелости мысли его создателя, о высоком уровне теоретических знаний.

В одном из технических журналов мне как-то попалась статья о неудачных попытках французского правительства проложить железную дорогу через Сахару. В разговорах и писаниях о значении такого пути не было недостатка. И все же проект, предложенный одним французским инженером, более десяти лет пролежал под спудом. Наконец в 1870 году после долгих споров и колебаний была снаряжена разведывательная экспедиция в Сахару. Но очень скоро ей пришлось оттуда убраться восвояси: несколько инженеров заплатили своей жизнью за попытку проникнуть в глубь страны. После недружелюбного приема, оказанного строителям местными жителями, интерес к Транссахарской дороге снова надолго остыл.

Помню до сих пор, что, дочитав статью до конца, я в простоте душевной изумился. Как же можно было умолчать о том, что в мировой практике уже имеется удачный пример, замечательный опыт прокладки железной дороги через песчаную пустыню — опыт русских инженеров?! С 1880 года строители Закаспийской линии упорно и ожесточенно боролись с сыпучими песками, которые разрушали результаты их труда и заносили только что уложенное полотно. Они боролись с бешеными ветрами, сметавшими насыпи, с бурным течением Аму-Дарьи, размывающей мостовые устои.

И все же дорога была построена, поезда двинулись через пески от Каспия до самого Самарканда. И обо всем этом в статье ни слова!

Больше всего мне хотелось самому встретиться с людьми, которые пополнили бы мои скудные сведения об отечественном мостостроении. Но в Дрездене редко появлялись русские инженеры, а мостовики и того реже. И вдруг счастливый случай свел меня с неоценимым человеком. В Дрезден по личным делам приехал профессор Петербургского института инженеров путей сообщения Валериан Иванович Курдюмов. Профессор собирался венчаться в русской церкви в Дрездене, знакомых в городе, кроме родных невесты, не было, и в поисках шаферов он обратился за помощью в «Русский кружок». Здесь Курдюмову — думаю, не без умысла — указали на меня. Я, конечно, с превеликой охотой согласился сопровождать русского профессора в церковь. Чтобы завязать с ним близкое знакомство, я, пожалуй, предпринял бы тогда путешествие и в сотню километров! От земляков я узнал о том, что Курдюмов занимается важнейшей проблемой: изучением поведения грунтов под давлением мостовых опор и железнодорожных насыпей. Работа В. И. Курдюмова «О сопротивлении естественных оснований» принесла автору известность в научном мире России.

Рискуя навлечь на себя неудовольствие молодой жены профессора, я напросился в гости к Курдюмовым и стал мучить профессора своими вопросами. Я не боялся показаться назойливым, — Курдюмов, надо полагать, знает, что такой случай для русского студента в Германии представляется не часто. Валериан Иванович не только не рассердился, но даже постарался еще больше разжечь мой интерес к отечественной науке.

Притихнув, боясь проронить хоть слово, слушал я рассказ Курдюмова о грандиозном строительстве Великого Сибирского пути, о необычайно дерзких и увлекательных задачах, о непрерывной героической борьбе с природными трудностями и силами стихии. Вот куда бы мне попасть! А потом Курдюмов стал говорить о своем институте… Я узнал о том, что и Кербедз, и Журавский, и Белелюбский, и сам Курдюмов вышли из его стен, что многие знаменитые мужи науки с благодарностью вспоминают годы, проведенные в его аудиториях и лабораториях.

— Вот где бы вам поучиться, мой молодой друг! — сказал Курдюмов, прощаясь со мной. — Ну, ничего, кончайте тут и поскорее приезжайте в Россию. Работы там сейчас непочатый край.

Всю дорогу домой я думал об этих словах. С тех пор они прочно засели у меня в голове.

Последние студенческие каникулы я снова провел в родовом имении матери в Белоруссии. Все запуталось там и шло прахом. Несколько лет подряд мать закладывала и перезакладывала имение, но все глубже увязала в долгах. В полном отчаянии она твердила мне:

— Я слабая женщина, Евгений, и у меня уже нет сил для этой вечной борьбы. Попытайся хоть ты что-нибудь сделать.

Я честно пытался помочь матери, ездил в банки, советовался со знающими людьми, но слишком чуждыми и непонятными были для меня все эти хитроумные финансовые комбинации, закладные, купчие, вычисления процентов на проценты. И, ничего не добившись, я сложил оружие.

— Да, это очень грустно, что имению грозит продажа с молотка, — говорил я матери, — но что я могу поделать?

Совсем другое было у меня на уме. Я бомбардировал русское министерство путей сообщения письмами, в которых просил допустить меня к защите диплома в Петербургском институте путей сообщения. Я знал, что это «против правил», но все же настаивал, чтобы исключение было сделано на том основании, что я, как сын консула, вынужден был жить и учиться за границей.

Я ясно видел, что мое равнодушие к положению дел в имении очень огорчает мать. Она обвиняла меня в легкомыслии. Должен же я, наконец, понять, что она старается не для себя! Много ли ей с отцом нужно теперь, когда дети выросли и становятся самостоятельными? Она хочет оставить мне в наследство поместье, свободное от долгов и закладов, она печется о моем благополучии и благополучии моей будущей семьи.

Молча, расстроившись до слез, выслушала мать мой ответ на все эти сетования и обиды.

— Поверьте, мама, самое драгоценное наследство, которое могут родители ославить детям, — это привычку и любовь к труду, к специальности, избранной на всю жизнь. Это куда ценнее всяких материальных благ. У меня как будто такая привычка есть. Значит, вы за меня не бойтесь, не пропаду в жизни. А имение это мне, если говорить откровенно, ни к чему. Одни волнения и неприятности. — Я старался шуткой смягчить резкость своих слов. — Можно считать, мамочка, что мне даже повезло.

Мать ничего не ответила. В ее глазах это было большим несчастьем — такая непрактичность в житейских делах. Она жаловалась на меня другим:

— Влюблен в свои мосты — и ничего больше знать не хочет! Что ждет его впереди? Наивный мальчик, на что он надеется? Любовь к труду… Это так мало.

Но скоро мы с матерью помирились, и она стала не так уже безнадежно смотреть на мое будущее. Сразу же после окончания Дрезденского института я получил несколько предложений. В самом институте меня пригласили занять место ассистента при кафедре статики сооружений и мостов. Это сулило в будущем профессуру. Я колебался. Немного страшил столь быстрый переход от роли студента к роли преподавателя. Но мне напомнили, как однажды я несколько недель не без успеха заменял на лекциях заболевшего профессора, — и я согласился. Проектное бюро по строительству нового дрезденского вокзала предоставило мне должность конструктора. Отец посоветовал принять и это предложение: не следует замыкаться только в преподавательской скорлупе. Отец всегда одобрял сделанный мной выбор профессии, ведь это была и его профессия в прошлом. Смягчилась, утешилась и мать и уже поговаривала о том, что, может быть, в самом деле ее представления о том, как надо сейчас жить на белом свете, устарели.

Я в ту пору чувствовал в себе много сил, мне казалось, что им нет предела, что на свои крепкие, молодые плечи я могу грузить сколько угодно. Я начал работать на кафедре и довольно быстро освоился со своим новым положением в институте. Участие в проектировании большого вокзала открывало неоценимую возможность с первых же самостоятельных шагов практикой, жизнью проверить, закрепить знания, полученные на студенческой скамье. На крупнейшем мостостроительном заводе Гутехофнунгсхютте в Стекраде мне в январе 1895 года доверили рабочий проект шоссейного моста и другие конструкторские работы по мостам.

С большим увлечением трудился я над первым своим рабочим проектом, не считал зазорным искать советов и учился у всех: у старых инженеров, у конструкторов, у опытных заводских мастеров. Я внимательно присматривался ко всему, всюду искал то полезное, что можно почерпнуть из практики, и упорно думал все о том же — о переезде в Петербург, о русском дипломе. Дрезденские знакомые, которые, видимо, считали меня не по летам молчаливым и замкнутым, вряд ли поверили бы в то, что я умел мечтать. А я мечтал! Мечтал горячо и видел в своем воображении далекие беспредельные просторы России, нескончаемые, уходящие к горизонту стальные нити рельсов и ажурные красавцы мосты, соединяющие берега могучих и полноводных русских рек. Тяжело, очень тяжело было ощущать свою оторванность от родины. Должна же была так неудачно сложиться моя жизнь с самого ее начала!

Когда я уже окончательно потерял надежду на ответ из русского министерства путей сообщения, долгожданное письмо, наконец, пришло. Первые его строки вызвали у меня бурную радость, последующие — смятение и растерянность.

В письме сообщалось: согласие на просьбу господина Е. О. Патона, причем в виде особого исключения, может быть дано, однако при условии, если он соблаговолит поступить на пятый курс Петербургского института инженеров путей сообщения, сдать экзамены по всем предметам и составить пять выпускных проектов. В противном случае министерство, к сожалению, вынуждено будет и т. д. и т. д.

Я с изумлением перечёл письмо несколько раз. Нелепое, ничем не обоснованное требование! Но протестовать или оспаривать бесполезно… Теперь мне предстояло второй раз в жизни сделать ответственный выбор, принять решение, которое навсегда определило бы мое будущее.

— Итак, Германия или Россия?

Здесь, в Дрездене, меня уже немного знают, здесь мне обеспечено быстрое продвижение, может быть, профессура. Об этом твердят все мои «доброжелатели». Они настойчиво внушают:

— Не одними возможностями для карьеры и житейскими благами должна прельщать Германия молодого инженера. Где еще он найдет такой простор для научных дерзаний? Где еще есть в Европе такая передовая школа в мостостроении и такие первоклассные учителя для начинающего инженера и педагога?

Они, эти непрошеные советчики, ничего не говорили прямо, они как бы деликатничали и щадили мое национальное самолюбие. Но и без того было ясно, что намекают они на мнимую отсталость моей родины в строительстве мостов, на ими же выдуманную легенду: «Россия и впредь останется страной большаков, проселков и полевых трактов».

Я мог бы ответить им, что любая страна гордилась бы Кербедзом, Журавским, Белелюбским. Я мог бы напомнить о том, что начатое недавно, невиданное по размаху строительство Великого Сибирского пути полностью опровергает пророчества о вечном царстве крестьянской телеги в России. Но я не ввязывался в подобные споры, — пусть сама жизнь рассудит нас.

Совсем другое смущало и волновало меня.

— Потерять год? Снова сесть за учебники, снова стать студентом? И это после того, как я сам вел занятия в институте, проектировал мост, принимал участие в строительстве большого вокзала?

Я рвался к живому, горячему делу на родине, а тут предстояло опять составлять студенческие проекты, штудировать дисциплины, которых даже не было в программе немецкого института.

Здесь, в Дрездене, — отчетливая перспектива, там, в Петербурге, — еще один год трудной и напряженной студенческой жизни, год, который стоит трех иных, и — пока полная неясность на будущее.

Все это верно, все это так, но зато впереди Петербург, Россия! Не об этом ли я мечтал столько лет? Что ж, ради этого стоит пойти на все. Отец был полностью согласен со мной.

И я принял решение. Прощай, Германия, ничем тебе не удержать меня, мое место — в России.

В августе 1895 года я выехал в Петербург.

3. РУССКИЙ ДИПЛОМ

Взят еще один барьер, очень высокий и очень трудный. Мне самому не верится: неужели только десять месяцев назад я покинул Дрезден и отправился на родину, отправился навсегда?

Актовый зал Петербургского института инженеров путей сообщения… Торжественная обстановка, на возвышении сидят маститые профессора — крупнейшие русские мостовики. Только что закончил свою речь перед нами, выпускниками института, его директор Михаил Николаевич Герсеванов. Ему шестьдесят шесть лет, но глаза его глядят из-под пенсне молодо, энергично, голос звучит взволнованно. Я смотрю на высокий лоб директора, на закругленную седую бороду и пышные усы и пробую представить себе Герсеванова тридцатилетним, таким, каким он приехал на Кавказ и начал там строительство шоссейных военно-стратегических дорог.

Двадцать лет жизни отдал Михаил Николаевич этому любимому своему детищу, четверть века руководил прокладкой дорог в неимоверно сложных и опасных условиях, борясь с бесконечными страшными обвалами скал и разливами необузданных горных рек.

В этом упорном и цельном человеке прекрасно сочетались смелая мысль строителя и глубокие знания ученого. И горные дороги Герсеванова прославились на весь мир своей прочностью.

«Да, это не кабинетный ученый», — думал я. И когда он призывал нас, «своих новых молодых товарищей», дерзать, быть пытливыми и настойчивыми, он имел на это моральное право, вся его жизнь была примером тому.

С бьющимся сердцем принимал я из рук Герсеванова диплом и серебряный значок русского инженера.

Когда-то, почти полвека назад, на этом же месте стоял будущий знаменитый мостовик Дмитрий Журавский и, быть может, тоже чувствовал, как от волнения у него дрожат руки. Отсюда, из этих стен, начинался его блистательный путь в русской науке. А потом Россия услыхала имя другого славного питомца института — Николая Белелюбского. Здесь в двадцать восемь лет он стал профессором, здесь создал единственную в своем роде великолепную механическую лабораторию для исследования строительных материалов, здесь имел кафедру.

Для меня все это были люди-маяки, по которым нужно равнять, выверять свой путь.

После окончания торжественной части — шумные взаимные поздравления. Ведь через несколько дней или недель мы, сегодняшние именинники, сменим скромные студенческие тужурки на солидные мундиры инженеров-путейцев.

Сквозь какой-то радужный туман я слышу слова известного мостостроителя, профессора института Л. Д. Проскурякова. Лавр Дмитриевич крепко жмет мне руку:

— Ваш дипломный проект моста, господин Патон, выделяется среди других своей новизной. Я с удовольствием присутствовал при его защите в комиссии министерства. Дай вам бог всяческой удачи.

Я ликую: меня отметил сам Проскуряков! Это что-нибудь да значит. Плохо понимаю, что говорю в ответ, благодарю как-то неуклюже, чужими, стертыми словами. Я слишком взволнован. Проскуряков это понимает, улыбается. А за несколько минут перед этим так же крепко пожал мне руку старый знакомый по Дрездену профессор В. И. Курдюмов. Он очень, очень рад тому, что у меня хватило характера и упорства осуществить свое давнишнее желание. Он еще тогда, в Дрездене, верил в нашу скорую петербургскую встречу. Правда это или нет, но слышать это приятно…

Проскуряков впоследствии рассказывал мне, что в тот памятный день он говорил обо мне с профессором гидравлики и инспектором института Филиппом Емельяновичем Максименко. Оказалось, что Максименко кое-что слышал обо мне от своего ассистента, под руководством которого я готовил дипломный проект по турбинам.

Оба профессора, вероятно, не подозревали тогда, какую значительную роль им вскоре будет суждено сыграть в моей жизни.

Год, который завершился этим торжественным вечером, был для меня особым. Я всегда отличался выносливостью и усидчивостью, но перед окончанием института я впервые узнал вкус брома, познакомился с расстройством нервов. За восемь месяцев пришлось подготовиться к сдаче экзаменов по двенадцати предметам и выполнить пять серьезных выпускных проектов. Добро бы еще, если бы все эти дисциплины были знакомы по Дрездену. Но ведь курс паровых машин, водяных турбин, паровозов и прочее пришлось изучать впервые. За один год была выполнена работа, на которую в обычных условиях тратится два-три года. Я начал с проекта моста — самого ответственного из всех дипломных проектов, тем более что мосты я уже проектировал в Германии.

Точно к сроку проект был готов. Я отказался в нем от устаревшего аналитического метода расчета, громоздкого и сложного, и применил способ расчета по инфлюэнтным линиям[1]. Меня очень волновало, как посмотрят на это старые мостовики. Однако и Л. Д. Проскуряков и Л. Ф. Николаи, незадолго перед этим назначенный профессором института, поставили это мне в заслугу.

К 1 января 1896 года рядом с пухлой рукописью проекта моста с консольными фермами лежали все остальные проекты. Пять проектов — за четыре месяца. Это были месяцы, запомнившиеся на всю жизнь. Из чертежной я обычно уходил одним из последних. И странно было видеть, что в то время, когда проектирование у меня и у других студентов уже шло к концу, несколько выпускников в коридорах и разных углах чертежной все еще вели дискуссии о том, как и с какого конца подойти к проекту.

Я никак не мог понять, на что они надеются, к чему готовят себя. Разве мало хороших примеров видят они вокруг себя в Петербурге, в самом институте или в истории русской науки? Взять бы этих лентяев за руку и повести хотя бы в музей института. Подвести бы их к хранящейся там модели железного моста Ивана Кулибина и предложить подумать над тем, что этот русский гений еще в начале века, с 1801 года, работал над тремя вариантами металлического моста и дал не только несколько проектов, но и разработал технологию изготовления отдельных узлов и конструкций металлического моста, сборки и установки их.

А ведь Кулибину не довелось учиться пять лет в стенах замечательного института и слушать лекции первоклассных профессоров… Или пригласить бы этих господ на берег Невы, на то место, где я стоял не раз, любуясь чудесным созданием Станислава Валериановича Кербедза. Пусть бы послушали рассказ о том, как юноша из бедной крестьянской семьи сумел блестяще закончить тот же институт, что сейчас заканчивают они, и огромным, напряженным трудом, на протяжении шестидесяти лет, завоевал по праву звание «Нестора русских инженеров»!

Но никто не ждал и не просил моих советов, и я хранил эти мысли про себя. Зато, выходя иногда из чертежной в коридор размяться и отдохнуть, я сам невольно становился слушателем.

С какой циничной откровенностью несколько этих господ с холеными усиками излагали свои планы на будущее! Один из них — блондин с горделивым видом и надменным взглядом — вслух мечтал о выгодном местечке в правлении железной дороги, о доходной должности начальника дистанции, о работе подрядчика. Он прямо намекал на всесильного родича с крупными связями. Человек был просто загипнотизирован внушительными цифрами окладов и наградных, больше его ничего не занимало. Другой — толстяк с модной бородкой клинышком и пенсне на шнурке, захлебываясь, передавал чей-то рассказ о том, как ловкие строители дорог умеют «делать деньги из воздуха». Противно было слушать эти разглагольствования, но я понимал, что пора мне узнать темные стороны жизни такими, какие они есть. Ведь, переступив порог института, мне неизбежно придется встретиться в повседневном быту не только с честными и талантливыми инженерами, но и с ловцами длинного рубля.

Приводился, например, такой способ наживы, облюбованный некоторыми подрядчиками. При постройке Сибирской железной дороги один из них заключил договор с управлением дороги на сборку и монтаж нескольких больших мостов. Металл для них должна была поставлять дорога. В случае просрочки поставок были обусловлены крупные неустойки в пользу подрядчика. И получалось так, что металлургические заводы иногда опаздывали с отправкой металла. Делалось это умышленно. Лица, от которых на заводах зависели сроки выполнения заказов дороги, получали от подрядчика солидные взятки. На этих операциях грели руки обе стороны…

Слушая подобные рассказы, я снова и снова задумывался над своим будущим. И мои родственники намекали, что при своих связях могли бы подыскать мне «теплое» и выгодное местечко. Но что это значит? Стать дельцом-прощелыгой или в лучшем случае поступить на легкую, необременительную службу и выслуживать чин за чином? Нет, ради этого не стоило начинать, такая проторенная дорожка не для меня.

Я знал, что среди студентов института — и на выпускном и на младших курсах — есть немало людей, у которых те же взгляды, что и у меня, на призвание русского инженера. Они учились с большим упорством, вместе со мной последними покидали чертежную, а утром часто приходили с глазами, воспаленными от домашних ночных занятий. Один из таких молодых людей учился на четвертом курсе. Он известен был во всем институте своей огромной работоспособностью и усидчивостью. Человек с ясно выраженным и большим дарованием конструктора и отличной памятью, он все же не надеялся на одни способности и тщательно штудировал каждую интересную книгу по избранной специальности. Знания его были прочны и глубоки. Пытливый ум студента жаждал до всего «дойти самому». Это был Григорий Петрович Передерий, ставший впоследствии одним из самых выдающихся русских и советских мостостроителей и воспитателем нескольких поколений инженеров транспорта.

Мне близки были люди такого склада, люди, любящие труд, жадно стремящиеся к знанию, люди, для которых жизнь не паркет, устланный коврами, а торная, кремнистая, но полная творческих радостей дорога.

Сейчас, после окончания института, надо было уже не просто размышлять над выбором своего места, своего пути в жизни, а сделать совершенно конкретный и определенный выбор. Я хотел жить полной творческой жизнью, а не прозябать, хотел трудиться, создавать сам нечто новое, все попробовать, как говорится, «на зубок». Для этого надо начинать снизу, с самого маленького.

Еще в юношеские годы передо мной открывались две дороги — праздность и труд. Я избрал труд. Значит, и мысли не может быть теперь о том, чтобы свернуть с этого пути.

4. ПЕРВЫЕ УРОКИ ЖИЗНИ

Встреча с весьма известным в то время профессором Ясинским окончательно решила дело. Имя Ясинского — талантливого математика — было очень популярно в Петербурге, на его лекциях всегда было полно. Все знали, что Ясинский тяжело болен, чахотка сводила его в могилу. В сырую погоду он ездил на лекции в закрытом экипаже, его редко выпускали из дому без калош и зонта. И этот смертельно больной человек обладал неукротимой энергией и работоспособностью. Занятия одной лишь математикой не удовлетворяли его, вторая половина души Ясинского принадлежала инженерному делу. Без живой, горячей работы он просто не смог бы жить. Свои занятия со студентами Ясинский совмещал со службой в управлении Николаевской железной дороги, а его столь нашумевшая диссертация носила название «О продольном изгибе». От настойчивых советов близких и друзей поберечь здоровье, перестать сжигать себя на работе и ограничиться только преподаванием Ясинский отделывался шутками или просто отмалчивался.

Мне этот человек казался красивым, благородным примером того, как надо жить на земле. И когда Ясинский предложил мне работать вместе с ним на железной дороге, я согласился не колеблясь. У меня-то хватит сил и здоровья на двоих, а рядом с таким человеком придет и вера в себя!

Это была пора, когда в России развернулось бурное строительство железных дорог. За десять лет, с 1890 года по 1900 год, было построено свыше двадцати тысяч верст новых железнодорожных путей. Все дальше на восток протягивались стальные нити Великого Сибирского пути, работы велись одновременно на многих участках, на бурных и широких реках Сибири воздвигались большие, многопролетные железные и деревянные мосты, их общая протяженность составляла около сорока километров. Строителям, путейцам и мостовикам приходилось побеждать огромные трудности, жизнь на каждом шагу выдвигала перед учеными и практиками все новые и новые, все более сложные задачи, и они неизменно решали эти задачи. Вот кому я страстно, всей душой завидовал. Огромную работу для Сибирской магистрали вел глава русской мостостроительной школы, человек неисчерпаемой энергии, инициативы и глубоких теоретических знаний, человек, о котором я уже столько слыхал, Н. А. Белелюбский. Через реки Иртыш, Уда, Чулым и другие по проектам Николая Аполлоновича строились мосты с большими пролетами.

Меня уже сейчас величали Евгением Оскаровичем, «коллегой», я проектировал железные стропила, в том числе пилообразные перекрытия железнодорожных мастерских оригинальной системы, предложенной профессором Ясинским. Нужны, конечно, и стропила, и перекрытия, но, никому не признаваясь в этом, я испытывал чувство неудовлетворенности. Одного этого все же мало… Мосты! — вот к чему лежала моя душа, вот область техники, в которой мне хотелось трудиться и проявить себя.

И, словно подслушав мои мечтания, первый шаг к их осуществлению мне помог сделать Проскуряков. Он предложил мне спроектировать путепровод для станции Москва Ярославской железной дороги. Это уже было нечто более основательное, здесь открывался большой простор для личного

творчества, для самостоятельных поисков.

Теперь я буквально жил этим проектом. Ужасно медленно двигались стрелки стенных часов в техническом отделе дороги. Хотелось скорее попасть домой к своей чертежной доске, к расчетам. И здесь, на службе, и по пути домой я думал все о том же: о своем проекте. От успеха или неудачи в этом скромном начинании зависит многое. Не только другие — я сам проверял себя.

Через несколько недель, недель, полных раздумий и исканий, работа была закончена. Передо мной лежал проект путепровода с ездой понизу, с неразрезными трехпролетными фермами на промежуточных опорах в виде качающихся колонн с шаровыми шарнирами. Я перечитывал описательную часть, критически рассматривал чертежи своего первенца, строго, очень строго судил себя. Мне казалось, что с заданием я справился прилично. Проезжая часть была спроектирована оригинально, без поперечных и продольных балок, она состояла из сплошного клепаного волнистого настила. Это сокращало до минимума строительную высоту путепровода и высоту земляных насыпей на подходах.

Волновало только одно — как посмотрит Инженерный совет министерства путей сообщения на применение карающихся колонн и волнистого настила. Ведь и то и другое было тогда технической новинкой. Не возьмут ли их под обстрел авторитеты?

Все сошло, к моей радости, благополучно. Проект не вызвал возражений ни в целом, ни в деталях и был утвержден. Но до окончательной победы технической идеи, положенной в его основу, было еще далеко. Несколько лет спустя такие же качающиеся колонны были запроектированы для путепровода на одной из железных дорог Петербурга, по которой изредка проходили императорские поезда. И вот при рассмотрении проекта в том же Инженерном совете против подобных колонн ополчился докладчик совета.

— Такие колонны недопустимы, — наотрез заявил он. — На них может налететь… подвода с большим грузом и выбить колонну из шарнира.

Остальные члены совета присоединились к осторожному докладчику. Еще бы: ведь тут, по этой дороге, проезжает сам российский император! Так и были приняты неуклюжие опоры прямоугольного сечения без шарниров. И только через несколько лет я взял реванш. Колонны предложенного мной типа нашли широкое применение при постройке Московской окружной дороги. Эту историю я запомнил крепко: значит не легко, не сразу пробивает себе путь новое!

Мои первые работы обратили на себя внимание. От городских и земских управ начали поступать в частном порядке заказы на проекты городских и шоссейных мостов. Пусть это не так увлекательно, как проектировать большие железнодорожные мосты, но и эта работа принесет опыт и даст пользу, — решил я и ушел с головой в работу над этими проектами. Выполнял я их в предельно короткий срок, быстрота эта достигалась применением рациональных методов проектирования.

Наблюдая за тем, как работают иные мои маститые коллеги, я просто недоумевал. Как-то я задал вопрос своим сослуживцам по управлению дороги;

— Откуда у некоторых старых инженеров эта привычка тратить столько времени на бесполезные кропотливые расчеты таких данных, которые должны выбираться, исходя из практических соображений. Зачем, например, тратить недели на трафаретные и ненужные расчеты простейших ферм со сплошной стенкой?

Я горячился, не понимая, что на меня смотрят, как на ребенка, которому вдруг открылись какие-то темные, неизвестные стороны жизни.

— Знаете что, голубчик, бросьте-ка воевать с ветряными мельницами. Мы уже давно оставили это малопродуктивное занятие, — вот что я услышал в ответ. — И поймите, что своей быстротой вы можете нажить себе недругов. По разумению тех, кто вас так возмущает, работать слишком быстро — значит подорвать доверие к своей компетентности, а заодно и снизить гонорар. Ясно?

Да, теперь все было ясно. Чем больше в проекте таблиц, расчетов и формул, тем больше можно «сорвать» с заказчика.

Вскоре я сделал несколько попыток атаковать министерство путей сообщения. Меня встретили с замороженными улыбками, любезно и учтиво, но просили зайти завтра-послезавтра. Потом «завтра» незаметно превратилось в «когда-нибудь» и «со временем что-нибудь найдется». Я все понял и прекратил свои визиты. Не проситель же я и не куска хлеба ищу! Я хотел проектировать, строить большие, красивые и прочные железнодорожные мосты, продолжать дело своих выдающихся учителей и предшественников и тех, кто сегодня идет по их пути, а меня выпроваживали, словно бедного, назойливого родственника. От отца я унаследовал любовь к независимости, гордость, несовместимую с заискиванием перед начальством. И унижаться перед чиновниками из министерства я, конечно, не стал.

Почему же в министерстве так боятся пропустить на «инженерный Олимп» молодежь? Ответ на этот вопрос я нашел, когда немного ближе познакомился с нравами в так называемых высших министерских сферах.

В министерстве в ту пору небольшая группа из нескольких старых инженеров имела полную монополию на проектирование многих мостов для вновь строящихся дорог. «Подготовка» проектов была поставлена на широкую ногу. Группа эта располагала ассортиментом готовых проектов мостов различных пролетов и предлагала их разным дорогам.

Мне очень трудно было понять таких людей. Какой смысл, какой интерес для инженеров в этакой стандартной работе?

И это в России, где и в прошлом было и есть в настоящем столько пытливых, смелых умов среди теоретиков и практиков мостостроения! Всех выдающихся людей в этой области техники всегда отличало стремление двигать вперед науку, теоретическую основу дела, открывать все новые и новые пути для практики.

И вдруг рядом со всем этим — штампованные, готовые на все случаи проекты… Такой подход к своей работе я считал унизительным для самих инженеров-проектировщиков.

Я же был всецело на стороне Проскурякова, который, например, проектируя в 1896 году самый большой мост через Енисей, смело, не считаясь с «традициями», применил новый способ расчета ферм с помощью так называемых инфлюэнтных линий. Это позволило выполнить проект на новой, более простой и научной основе. Фермы, предложенные Проскуряковым, с основной раскосной системой и дополнительными шпренгелями отличались большей, чем принято было до сих пор, высотой, а также большей длиной панелей, конструкция становилась более четкой для расчета и простой в изготовлении, для постройки моста расходовалось значительно меньше металла.

Была особая причина, по которой эти новшества Лавра Дмитриевича волновали меня вдвойне. Ведь тот же способ расчета ферм с помощью инфлюэнтных линий применил и я в своем дипломном проекте моста. Но там все осталось на бумаге, а Проскуряков первым в России дерзнул на практике ввести новую систему ферм и новый способ расчета, способ простой, практически удобный и вместе с тем наиболее научный[2].

Я остро завидовал в душе своему учителю, а пока продолжал проектировать шоссейные и городские мосты. Заказчикам, видимо, нравилось, что я стараюсь экономить металл и другие материалы, сократить сроки постройки и придать мостам красоту и оригинальность. И заказов ко мне поступало много. Для молодого инженера, через год после институтской скамьи, и эти заказы были успехом. Работа над ними давала известное удовлетворение, приносила опыт, в какой-то мере выдвигала и обеспечивала материально.

Но почему я должен работать в половину, в четверть своих сил? Почему рядом с великими дерзаниями, смелыми творческими деяниями одних благополучно уживаются равнодушие или корыстолюбие других? На эти мучительные вопросы я не мог найти ответа. Я жил тогда в маленьком и замкнутом мирке своих узкопрофессиональных интересов; огромная, сложная, полная общественной борьбы, противоречий и резких контрастов жизнь тогдашней России шла мимо меня, и я оставался где-то в стороне от нее. И мне тогда не под силу было понять, где причина моих первых, еще «мутных пока сомнений и разочарований.

5. НА КАФЕДРЕ

Весной 1897 года в Москве открылось второе в стране учебное заведение, готовящее инженеров транспорта: Инженерное училище путей сообщения. Система обучения в нем была довольно необычной — трехлетний теоретический курс, а затем двухлетняя беспрерывная практика, после которой студенту вручался диплом. Во главе училища был поставлен профессор Ф. Е. Максименко, инспектором, то есть заместителем директора по учебным делам, — Проскуряков.

Вскоре я убедился, что Проскуряков не забыл меня. Лавр Дмитриевич от себя и от имени Максименко передал мне приглашение перебраться во вторую русскую столицу. Он сулил интересную педагогическую работу в училище.

Я не стал долго раздумывать. Проскуряков зовет меня к себе, этого достаточно. С новыми надеждами отправился я в Москву. Мне только 27 лет, я не намного старше своих будущих студентов, но я постараюсь не только дать им твердые знания, но и внушить свои взгляды на призвание русского инженера-мостовика.

Максименко и Проскуряков при первых же встречах дружески обласкали меня. Я не ставил никаких условий, кроме одного: полностью загрузить меня работой. Этим я, видимо, расположил к себе Филиппа Емельяновича. Максименко ценил в людях трудолюбие не меньше, чем способности, а Проскуряков видел во мне единомышленника. Он был старше меня на двенадцать лет, но относился как к равному. В общем мы все трое нашли, что подходим друг к другу как нельзя лучше.

Мне предложили одновременно две должности: помощника заведующего механической лабораторией и профессора-наблюдателя третьего курса. Кроме того, мне предстояло участвовать в практических занятиях по строительной механике. Большего я и сам не пожелал бы, здесь сочеталось все. Пока же до начала занятий на втором и третьем курсе делать почти нечего. Чуть ли не все время оставалось свободным. Бездельничать, «прохлаждаться» было не в моей натуре, и когда появилась возможность занять должность начальника вновь создаваемого технического отдела в управлении службы пути Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, я охотно дал согласие.

Е. О. Патон во время отбывания воинской повинности.

Е. О. Патон — профессор Киевского политехнического института. 1915 г.

На дороге в то время вовсю разворачивалось строительство, — сначала на участке от Ярославля до Вологды, а затем и до Архангельска. Это и привлекло меня, ведь заветным моим желанием было попасть на строящуюся дорогу.

Отдел приходилось создавать заново, в условиях очень неблагоприятных и на скудных началах. В его штат входило только три инженера. Один из них был престарелым, дряхлым человеком, и его уже ничто глубоко не волновало. Второй, тоже пожилой человек, занимался преимущественно хозяйственными делами. А третий — молодой, но мало знающий инженер, по заданию министерства путей сообщения выполнял для отчетов бесконечные и никому не нужные расчеты уже действующих в помещениях управления дороги парового отопления и вентиляции.

Скоро стало ясно, что отделу отводится второстепенная роль. Проекты крупных сооружений ни мне лично, ни отделу в целом не поручались; они уплывали куда-то на сторону, как потом выяснилось, в руки таких же, как в Петербурге, поставщиков шаблонных проектов. Оставались проекты различных мелких сооружений на путях и станциях. Пришлось выполнять их самому и загружать работой два десятка техников и чертежников. Правда, эти занятия дали мне возможность познакомиться со всеми службами пути на железных дорогах.

Чиновники управления трепетали перед дирекцией и хозяином — дорога была частой, — угодничали, тянулись перед старшими по службе, лишь бы не впасть в немилость. Попадались среди них и прямые взяточники. Исправлять взяточников и наставлять их на путь истинный я не пытался. Но и не мог равнодушно смотреть на то, как инженеры, изыскивая трассу для того или другого участка дороги, за солидный куш соглашались сделать крюк, изменить направление трассы, если это было кому-то выгодно. Такие господа пировали в ресторанах с подрядчиками и там обделывали эти делишки. Конечно, я видел, что на дороге далеко не все инженеры и служащие таковы, что есть немало честных и порядочных людей. Но их старались оттереть, держать подальше от живого дела и давали им понять, что, если они примутся разоблачать все эти проделки, вылетят на улицу.

Для меня примером высокой, неподкупной честности всегда был один из известных русских инженеров-мостовиков — Леопольд Федорович Николаи. В 1871 году — в год окончания Петербургского института инженеров путей сообщения — он начал работать на постройке железных дорог и в центральном управлении казенных железных дорог в министерстве путей сообщения. С 1892 года Николаи состоял членом Инженерного совета министерства и являлся главным экспертом по постройке дорог и крупных мостов. Он же был основным докладчиком по местам в совете. Другой мог бы весьма широко использовать в своих личных целях столь высокое положение. Но к Николаи никто не смел и близко подступиться с какими-либо сомнительными предложениями. Приведу только один пример, который достаточно ярко характеризует честность и предельную щепетильность этого чудесного человека и учителя целого поколения русских мостовиков.

Инженерный совет министерства путей сообщения однажды рассмотрел и утвердил чертеж рельсовых стыковых накладок для одного из участков пути Сибирской железной дороги. Большая партия накладок, изготовленных по этому чертежу, оказалась негодной: дыры в рельсах и накладках не сходились. Казна несла изрядный убыток. Узнав об этом и обвиняя в случившемся себя, как одного из членов совета, Николаи сам определил сумму убытка, приходящегося на его долю, и на очередном заседании совета предъявил эту сумму в процентных бумагах. Это предложение Леопольда Федоровича вызвало на заседании всеобщее смятение, все принялись уговаривать Николаи и с большим трудом добились, чтобы он забрал обратно свои бумаги.

Мы, ученики Л. Ф. Николаи, к которым себя причисляли не только молодые люди вроде меня и Г. П. Передерия, но и такие авторитеты, как Проскуряков, учились у Леопольда Федоровича держать в чистоте и высоко ценить звание русского инженера…

Когда работа в училище потребовала меня целиком, я искренне обрадовался этому и оставил службу в управлении дороги.

В 1899 году я впервые поднялся на кафедру русского учебного заведения и начал свою деятельность педагога, которую продолжал затем в течение сорока лет. В том году я приступил к чтению курса строительной механики, а еще через год — курса железных и деревянных мостов, и начал руководить их проектированием. Мне и сейчас радостно сознавать, что из тогдашних моих учеников выросли впоследствии десятки крупных специалистов-ученых, знающих, прекрасно подготовленных инженеров. Многие из них, а также ученики моих учеников возглавляют кафедры, проектируют и строят большие мосты, являются авторами капитальных учебников и исследований.

Я не искал дешевой популярности у студентов, не стремился произвести на них впечатление апломбом. Нет, мне хотелось другого: чтобы студенты дорожили занятиями со мной, чтобы на лекциях получали то, чего нельзя найти в учебниках. Это казалось вдвойне важным потому, что учебники тех лет мало отвечали потребностям жизни.

Начиная чтение курса, я напрямик объявлял своей аудитории:

— Требую самого серьезного отношения к лекциям. Предупреждаю — на экзаменах поблажек от меня не ждите. Белоручек и лентяев не люблю. Кто пришел сюда только за дипломом и красивым значком, тот здесь лишний.

Подобная резкость понравилась, конечно, не всем. Те, кто привык учиться с ленцой, почувствовали себя неловко. Зато большинству студентов такая жесткость и требовательность пришлись по вкусу. Я им ясно дал понять, что заставлю крепко попотеть, но зато постараюсь недоучками в жизнь не выпустить.

После одной из первых лекций ко мне подошел студент с острым внимательным взглядом и плотно сжатыми губами на продолговатом лице. Он попросил разрешения сказать несколько слов от себя и от товарищей. Рядом стояло несколько его сокурсников.

— Уважаемый Евгений Оскарович, — проговорил этот студент, волнуясь и подергивая от смущения молодые светлые усики, — слушая ваши лекции, мы видим, что вы готовитесь к ним гораздо больше, чем мы, студенты. Это нам пример и наука. Мы дали себе слово работать вдвое больше, чем до сих пор, и сами просим вас быть на экзаменах беспощадным.

Я горячо пожал руку студенту, а затем и его товарищам. Мог ли я тогда подозревать, что человек, которому принадлежали эти искренние, душевные слова, станет в будущем крупнейшим инженером и ученым, автором проекта Днепрогэса и проекта генеральной схемы электрификации Средней Азии, одним из создателей Арало-Байкало-Амурской магистрали? Это был Иван Гаврилович Александров.

Не выпуская руки Александрова, я говорил, обращаясь сразу ко всем:

— Упорно трудитесь в студенческие годы. Потом на самостоятельной работе это окупится втройне. Я сам недавно был в вашем положении и сейчас чувствую, как это верно. Труд — вот основа всей нашей жизни, господа. Я называю вас господами не потому, что так принято, нет… Я хочу, чтобы трудолюбие и преданность науке сделали вас действительно господами в жизни. Не господами над другими людьми, а хозяевами всех тайн техники, науки, природы.

С тех пор и началась моя дружба со студентами, дружба строгая, даже суровая, без внешних проявлений взаимных чувств и симпатий, но оставившая след на многие десятилетия.

Александров не ошибся: еще больше, чем со студентов, я спрашивал с самого себя. До глубокой ночи я тщательно готовился к лекциям, выискивал по крупицам в журналах, проектах, диссертациях все, что могло стать полезным и интересным для моих студентов. Преподавание, быть может, как никакая другая работа, требует упорного, неусыпного труда. Чтобы с пользой учить других, нужно прежде всего учиться самому педагогу, учиться до глубокой старости.

В эти годы я впервые опубликовал две свои статьи в журнале министерства путей сообщения. Кому из пишущих не знакомо это ни с чем не сравнимое счастливое чувство, когда, наконец, держишь в руках свое произведение — неважно, стихи это или техническая статья, — отпечатанное в типографии и ставшее теперь не только твоим личным, но и всеобщим достоянием? Это радостное авторское чувство испытал и я, перечитывая обе свои статьи. Тогда они нравились мне в равной мере, обе казались удачными и значительными. И только позже, через несколько лет, я понял, что уже в этих первых работах были, словно в зародыше, определены два пути, которыми могла пойти моя работа в науке.

Первая из статей называлась: «Листовые шарниры ферм». В ней я доказывал преимущество листовых шарниров, состоящих из вертикального и горизонтального листов с заклепочными соединениями. Достоинство их было в простоте конструкции, не требующей литых и точеных деталей и болтовых соединений. На одном из шоссейных мостов с висячими фермами мне довелось видеть такой листовой шарнир громадных размеров. Вертикальный лист шарнира, приклепанного к верху опорного пилона, тянулся на всю его высоту около двадцати метров. Ссылаясь на такие примеры, я обосновал свои выводы. Работа имела прикладное значение и опиралась на достижения передовой техники того времени.

Темой второй статьи были «Фермы с наклонными опорами». Проектируя мосты, я всегда стремился к максимальной экономии металла. Однажды, во время экскурсии, я познакомился с железнодорожным мостом через Эльбу в Риза. В этом мосте в нижнем поясе фермы усилия от вертикальной нагрузки были искусственно уменьшены распором, создаваемым рычажным устройством с противовесом, который находился в одном из устоев моста. Мне пришла мысль создать такой же распор более простым способом, наклоняя плоскость катания катков подвижной опоры ферм. Увлеченный этой идеей, я проделал целое исследование по возможной экономии металла в нижнем поясе ферм. Но тут-то и сказалась моя неопытность. Я не учел практических неудобств, связанных с наклонением опор. От сотрясений при езде по мосту катки неизбежно должны были сползать по наклонной плоскости. С этого бы мне и начинать, а я углубился в сложные теоретические исследования! И хотя эта работа оказалась лишенной практического смысла, а значит и теоретически бесцельной, я извлек из нее урок: никогда больше я уже не тратил времени и энергии на исследования конструкций, лишенных практического значения.

6. ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

УЧЕБНИКИ ПО МОСТАМ

У меня была любимая ручка, простая, ничем не примечательная, сделанная из березовой ветки. Этой ручкой я написал обе свои первые печатные работы, а за несколько лет перед этим дипломную работу. И вот мне в голову пришла шутливая мысль: «Пусть эта обыкновенная ручка станет моей маленькой личной реликвией, пусть с ней будут связаны особенно важные события и даты в моей жизни».

И я решил спрятать ее в ящик и извлечь на свет божий, когда засяду за диссертацию.

Диссертация на ученую степень адъюнкта Института инженеров путей сообщения дает право на звание профессора… Но дело ведь не только в этом! Эта диссертация должна… Какой же должна быть моя диссертация? Не впервые я размышлял над этим. Иные из таких работ — это всего лишь добросовестные компиляции давно известных истин, только умело оформленные и преподнесенные. Положат их после защиты в шкаф или на полку, и лежат они там без движения, покрываясь пылью. Никто в них больше не заглядывает, и проку от них никакого ни для науки, ни для практики. Получается нечто несообразное: пишут их диссертанты только ради профессорства.

Я поделился своими мыслями с директором училища.

— Понимаете, Филипп Емельянович, не хочется мне перепевать, пережевывать азы и общие места. На мой взгляд, любая диссертация должна отстаивать какие-то передовые взгляды, то, что сегодня еще не всеми признано, а главное, давать что-то новое, нужное практике.

— А как же иначе? — подхватил Максименко. — Часто уже по выбору темы можно судить, выйдет ли из человека ученый, или он все это затеял ради одного профессорского звания. Правильно вы себя настраиваете, голубчик, правильно.

От этих слов у меня будто прибавилось сил. С Максименко всегда было легко и свободно, с ним можно было говорить откровенно и обо всем. Мне был по душе этот уравновешенный, скромный, всегда спокойный и сдержанный человек, который чем больше работал, тем лучше и веселее себя чувствовал.

Увидев, что я серьезно помышляю о диссертации, Максименко с каким-то особым тактом устраивал так, чтобы у меня оставалось побольше свободного времени. Я был признателен ему за это, но, зная щепетильность директора, никогда вслух не благодарил. Максименко этого терпеть не мог, начинал в таких случаях махать руками, отворачивался, сердился.

День за днем обдумывал я тему своей диссертации. Она родилась из жизни, из завязавшейся в то время борьбы, из столкновения передовой мысли и устаревших, отживших представлений и взглядов, которые без открытого боя нельзя было развенчать и вытеснить из повседневной практики. Я решил направить острие своей работы против статически неопределимых мостовых ферм двух- и трехраскосных систем, имевших в то время широкое применение. Одним из главных их недостатков были большие дополнительные напряжения от жесткости узлов.

Еще и еще раз проверял я себя и приходил к выводу, что тема выбрана удачно.

— Вам необходимо быть особенно убедительным в своих доказательствах и выводах, — твердил мне Максименко. — На кого и на что вы сможете опереться? Продумайте это. Теоретическая основа, конечно, обязательна, но какие факты за вас?

— Факты? Да хотя бы взять опыт нашего Лавра Дмитриевича Проскурякова. Он уже на практике, на реальных мостах, доказал преимущество статически определимых систем. Вы скажете — однако это не поколебало его противников! Я постараюсь соединить в диссертации результаты практики и научную аргументацию.

— Ну, желаю вам положить ваших противников на обе лопатки, — пошутил Максименко. — Когда начнете работать?

— Летом. На каникулах. Другого времени нет.

Тем же летом я выехал из Москвы на дачу. Неважно, что не придется отдыхать, зато вне города, отрешившись от всех других дел и забот, можно будет полностью отдаться работе над диссертацией.

Вместе со мной на даче жил один из моих самых способных и многообещающих студентов Петр Каменцев. Он согласился помогать мне в проведении некоторых расчетов и считал, что для него, студента, такая работа будет полезной.

Я не щадил себя в то лето. Шаг за шагом я исследовал и сопоставлял величины дополнительных напряжений от жесткости узлов в фермах различных систем. Накапливался большой убедительный материал в виде результатов расчетов, проделанных на ряде разнотипных ферм, а я искал все новых и новых доказательств.

— Ваша правота, Евгений Оскарович, уже ясна и слепому, — говорил, бывало, Каменцев, с которым я делился своими мыслями и выводами. — Пора бы вам уже и выспаться. Посмотрите на себя в зеркало.

— Нет, надо продолжать, голубчик Петр Яковлевич, — отвечал я. — Старое не любит само уходить со сцены. Нужно ему, так сказать, помочь. А отосплюсь… да что говорить, отоспаться, наверное, не успею. Впереди новый учебный год.

И я снова усаживался за стол, придвинув поближе к себе лампу.

Расчет всех сквозных ферм исходит из предположения, что элементы, сходящиеся в узлах, могут вращаться вокруг воображаемого шарнира. В действительности эти узлы имеют жесткие, клепаные соединения. Элементы не имеют возможности вращаться, вследствие чего в узлах возникают дополнительные напряжения. И моей задачей было доказать, что в простых системах ферм они значительно меньше, чем в двух- и трехраскосных.

Данные, которые приходилось находить в книгах, были слишком скудными и отрывистыми. Чтобы сравнить устаревшие и новые, еще почти никем не признанные типы ферм, пришлось проделывать большую расчетную работу. Для этого я построил инфлюэнтные линии. В отличие от аналитического метода, этот способ расчета обладал большей наглядностью и ясностью. Впервые я применил его в своем дипломном проекте в Петербургском институте, им же, как я указывал, пользовался Проскуряков, проектируя мост через Енисей и некоторые другие мосты в Сибири. В своей диссертации я также пользовался инфлюэнтными линиями дополнительных напряжений в поясах, стойках и раскосах разнотипных ферм.

Наконец была поставлена последняя точка.

— Боюсь, Евгений Оскарович, как бы не нажить вам сильных противников, — сказал Каменцев, прочитав всю диссертацию в целом.

— Э, Петр Яковлевич, волков бояться — в лес не ходить. Тем более что волки-то дряхловатые и хоть кусаются еще больно, а одолеть их все-таки можно.

В 1900 году, в последнем году уходящего девятнадцатого века, диссертация вышла из печати. Я с большой тревогой ждал: кто же из лагеря противников первым откроет огонь? Но там, видимо избегали открытой схватки или просто-напросто надеялись, что диссертация молодого инженера и начинающего педагога ничего не сможет изменить и в общем не опасна.

После одной из лекций я остановил Петра Каменцева.

— Ну-с, Петр Яковлевич, скоро — в бой. Чем только он кончится…

— Непременно победой! — горячо воскликнул студент. — Не один я, все мои товарищи желают ее вам.

Летом 1901 года в актовом зале Петербургского института инженеров путей сообщения я поднялся на кафедру. Мне недавно исполнился тридцать один год и лишь пять лет назад я в этом же помещении защитил свой дипломный проект.

Зал переполнен, за столом — светила науки, блестят мундиры, сверкают ордена. Я стараюсь не замечать парадности обстановки, чтобы ничто не рассеивало мыслей. Волновался ли я? Конечно. Диссертацию прочли многие, и всем известно, что недавний студент осмелился поднять руку на теорию и практику, с которыми не хотят расставаться люди гораздо более почтенные, чем молодой диссертант.

Я постарался овладеть собой. Хотелось даже внешним своим видом, интонациями и жестами показать всем, что я убежден в своей правоте.

Начинаю докладывать, чувствую, голос мой крепнет, становится все более твердым. Изредка отрываю глаза от текста и бросаю короткий взгляд на аудиторию. Слушают как будто внимательно.

Наконец перевернута последняя страница…

Совет института единодушно присудил мне ученую степень адъюнкта. Вслед за этим я был назначен экстраординарным профессором по мостам в уже ставшем для меня родным Московском училище и руководителем по проектированию мостов. Я испытывал чувство радости: ведь никто из противников так и не отважился принять бой. Но даже не это было главным, большое удовлетворение принесло другое. Надежды сторонников ферм старых систем на то, что диссертация пройдет незамеченной и будет по примеру некоторых других покрываться пылью в шкафу, не оправдались. Труд мой не пропал даром. Двухраскосной системе был нанесен чувствительный удар, многим пришлось признать, что эти устаревшие неэкономичные фермы резко уступают фермам других систем, и с той поры их перестали применять на железных дорогах в России.

Именно тогда я начал понимать, что научная работа в области техники только тогда имеет смысл и оправдывает себя, если от нее прямую пользу получает практика, если она освещает новые пути практике и помогает ломать, отбрасывать старое и негодное.

Я сознавал, что подобная целеустремленность и конкретность должны отличать не только научные труды, но и учебники. Чтобы русское мостостроение могло получать инженеров знающих и смелых, стоящих на уровне самой современной науки и техники, нужно прежде всего, чтобы на таком уровне находились книги, по которым учатся студенты.

А положение с учебниками по мостам было далеко не блестящим.